運営方針や略歴など

- 2025.12.13

指導スタイル

メインコースは当塾代表者による完全時間占有の個別指導です。(講師1対生徒1)同時稼働は1クラスのみなので日常会話の声量で対話できます。塾というより家庭教師に近いです。

1年やそれ以上を二人三脚で歩んでいきますので信頼関係を重視しています。

反転授業(予習型)

学習塾でいう反転授業は、講義型教材で予習をして塾日にわからないことを質問したり定着の確認を行う進め方で、受験専門の個別指導塾では一般的なスタイルです。

反転授業で行われる学習指導のひとつである「逆授業」(下画像)は、声量を意識しなくてよい構造の塾や家庭教師にしかできない手法です。

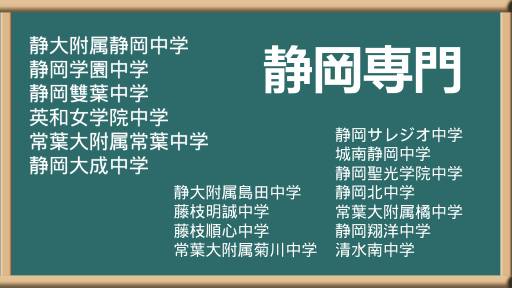

静岡の中学受験専門

取り扱う分野を絞り込むことで精度の高い学習指導を行っています。

入試問題ベースの学力目標

生徒個々に設定する学力目標は志望校の入試問題の難度を元に決定しています。これはどの学校も入学者に求める学力目安を入試問題の得点率で示しているためです。

保護者さまサポート

当塾では学習状況の共有のために定期・随時の面談を行っています。「共有」という言葉を使う理由は、当塾もご家庭の学習状況を知りたいことと、成功には良好なコミュニケーションの維持が不可欠と考えているからです。

代表者について

バブル世代最終組。愛知県名古屋市出身。学歴は先入観にしかならないので言いません。学習指導で扱う知識は全て社会人になってから勉強し直しています。

親として子供2人の受験や進路指導や生活指導関係の呼び出しを経験しました。まったく順風漫歩ではないので受験で不安になるお気持ちはよく理解できると思います。

出自は職業訓練校やICT系資格スクールの講師です。2025年から大学入学共通テストに導入された「情報」と同じことを教えていました。年長者に教えた経験を持つ塾講師はなかなかいないと思います。

略歴

- フリーランスの家庭教師でスタート

- 【2020年3月】仲介/紹介を介さない引受開始(旧名称:プリマステラ)

- 【2021年2月】顧客の通塾希望により、静岡市街中のシェアオフィスで静岡教室を開設

- 【2021年8月】代表者の生活拠点が静岡市から焼津市へ(転居)

- 【2023年5月】塾名を「啓明塾」に変更

- 【2023年12月】中学受験者の修了をもって静岡教室の運用を終了

- 【2025年4月】静岡市葵区七間町に静岡教室を開設

塾名の「啓明(けいめい)」とは「明けの明星→金星」の意味です。旧塾名の「プリマステラ(prima stella)」も「一番星→金星」です。